|

신라왕릉 중 가장 완비된 능묘 형식을 갖춘 원성왕릉(4)

보물로 지정된 원성왕릉의 석상(石像) ①

하성찬 시민전문 기자 /  1452호 1452호 입력 : 2020년 08월 19일(수) 11:37 입력 : 2020년 08월 19일(수) 11:37

공유 :

|

|

|

|

|

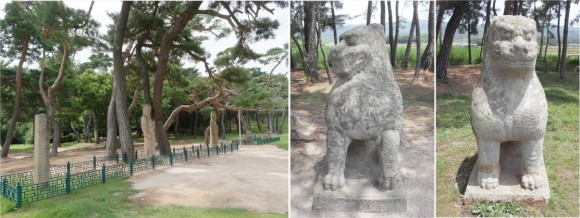

| ↑↑ 능 입구에서 바라본 서쪽 편의 석물과 동쪽 편의 석사자상. |

|

|

|

|

| ↑ 하성찬 시민전문기자 | 원성왕릉은 진입로부터 왕릉에 이르기까지 500여m가 소나무 숲길이다. 1400여년 동안 왕릉을 지켜온 소나무들이 예사롭게 보이지 않는다. ‘식물에 영혼이 있음에도 불구하고 없는 것으로 알려진 것은 식물이 무능해서가 아니라 인간이 무지하기 때문이다’

독일의 철학자이며 심리학자인 페히너(G. T. Fechner)의 주장이다.

우리 인간이 소나무와 소통할 수 있는 예지가 있다면 한때 논란이 된 이 왕릉의 피장자와 이곳에 왕릉을 조성하게 된 경위 등을 알아낼 수도 있지 않을까?

봉분의 중심에서 남쪽으로 약 80m 떨어진 지점부터 동서로 약 25m의 간격을 두고북쪽으로부터 석사자 두 쌍, 문인석 한 쌍, 무인석 한 쌍과 왕의 무덤임을 표시해주는 화표석 한 쌍이 마주 대하고 차례로 늘어서 있다.

이 석물은 보물 제1427호로 일괄 지정되어 있다. 흥덕왕릉과 성덕왕릉 앞에도 이와같은 석물이 있으나 성덕왕릉의 귀부가 유형문화재로 지정되어 있을 뿐, 보물로 지정된 것은 신라왕릉 중 원성왕릉이 유일하다.

봉분에서 가까운 쪽에 있는 석사자는 두 마리씩 마주 보고 있는데 몸체는 그대로 둔 채 고개만 자기가 지키고 있는 방향 즉 각각 사방을 살피고 있는 모습이다. 고개를 돌리고 있는 사자는 입을 크게 벌리고 있는데 정면을 향하고 있는 사자는 입을 다물고 있다. 사찰의 금강문이나 탑신 등에서 금강역사상을 볼 수 있는데 입을 벌리고 있는 상이 아(阿) 상이고 입을 다물고 있는 것이 훔(吽) 상이다. 처음부터 마지막까지 불법을 굳게 수호하겠다는 의미이다. 이 사자상도 마찬가지로 봉분 속의 왕을 완벽하게 지키겠다는 의지를 나타내고 있는 것으로 보아야 할 것이다. 특히 네 마리 중 봉분에서 가까운 동쪽에 있는 사자상은 힘이 넘쳐 오른발은 땅을 짚고 왼발로는 땅을 파헤치는 역동적인 모습이다. 좌우 대칭으로 사자상을 배치하지 않고 이런 파격이 보는 이로 하여금 잔잔한 기쁨을 준다.

그런데 이 석사자의 위치에 대해서 논란이 많다. 변영섭은 이 석사자의 위치는 신라 제42대 흥덕왕릉의 배치와 같이 능의 네 모서리에 배치되었을 가능성이 높다고 주장하며 현재와 같이 능 전방에 놓인 시기는 흥덕왕릉이 조영된 이후일 것이라고 추정하고 있다. 그 이유로는 흥덕왕릉에 조각된 십이지신상과 석사자 · 석인상 · 화표석 등 모두가 원성왕릉의 것을 그대로 모방하였는데 석사자의 배치만 달리했을 가능성이 없기 때문이라는 것이다.

이에 대해 이근직은 봉분의 북쪽에 석사자상을 배치할만한 공간이 없어 성덕왕릉과 흥덕왕릉과는 다르게 능 앞으로 배치하였을 것으로 보고있다. 석사자상 남쪽으로 관검석인상 1쌍, 서역인 형상의 무인상 1쌍이 있다.

관검석인상은 지금까지 문인석 또는 신라인으로 알려져 왔으나 최근 학계에서는 이를 부정하고 있다. 이 상을 자세히 살펴보면 전면은 문복(文服)을 착용하고 있지만 하의(下衣) 아래쪽 양 발 사이로 칼이 선명하게 표현되어 있어 옷 속에 칼을 양손으로 움켜잡고 있는 모습을 확인할 수 있다. 또 등 쪽에는 양당개라는 갑옷을 착용하고 있어 문인상이 아님을 확인할 수 있다. 문관과 무관을 구별한 것은 중국의 경우 북송부터이고 우리나라는 고려시대 이후이다. 즉 신라시대에는 문관과 무관의 구별이 없었던 것이다.

이 석인상은 전체적인 얼굴 윤곽이 사각형을 이루고, 짙은 눈썹을 강조하여 표현하였다. 이마와 눈자위를 턱지게 하였으며 오뚝한 코와 꽉 다문 입 사이에 팔자 형의 수염을 하고 있고, 또 양 귀밑에서부터 턱 전체를 가지런히 빗겨진 턱수염이 상당한 볼륨으로 덮고 있다. 가늘고 긴 눈은 한국적이라 다소 친근감을 주고 있지만 강조를 하고 있는 털은 이례적인 점. 이 털이 이란계와 같은 곱슬곱슬한 것이 아니라 직선형인 점 등은 위구르인들의 인상과 직결되는 요소이다. 이울러 용강동 석실 고분 출토의 문인상이 이에 해당한다고 하며 학계에서는 이들을 위구르인이라고 주장한다.

서역인 및 위구르인의 모습을 능묘에 배치한 것에 대하여 김원룡은 당시 신라인들은 당의 능묘제도를 잘 알고 있었을 것으로 보고 있다. 그러나 신라가 당과 대등한 관계가 아니었기 때문에 그 제도를 그대로 받아들이지 못하고 당나라 제도의 축소 또는 자숙(自肅)의 형태로 표현할 수밖에 없었을 것으로 추정된다는 것이다.

|

|

|

하성찬 시민전문 기자

- Copyrights ⓒ경주방송.

무단 전재 및 재배포 금지 -

|

최신이슈 최신이슈

|

|

|

|

|

실시간

많이본

뉴스

실시간

많이본

뉴스

|

|

|

|

최신뉴스 최신뉴스

|

|

|

|